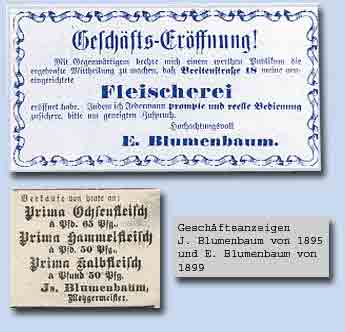

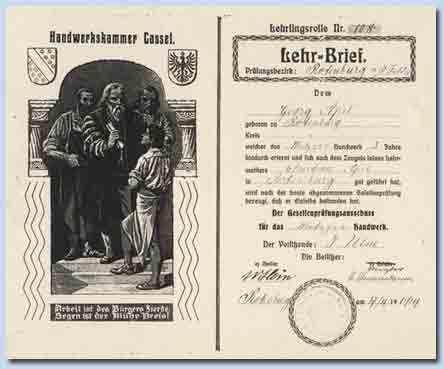

Für den jüdischen Bevölkerungsteil wichtig war die Einhaltung der durch die Religion bestimmten Speisegebote, d.h. der Verzehr ”koscherer” Nahrungsmittel, z. B. Fleisch von geschächteten Tieren. Dies lieferte die Metzgerei Blumenbaum (ab 1899 in der Breitenstraße, vorher in der Lindenstraße) bis zum Verbot des Schächtens im Frühjahr 1933. Metzgermeister Emanuel Blumenbaum gehörte dem Prüfungsausschuß der Handwerkskammer Kassel an.

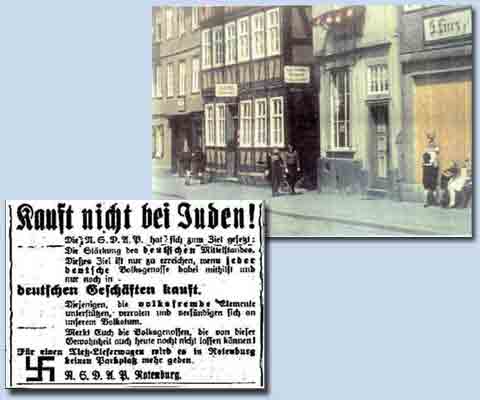

Die jüdischen Metzger waren die ersten, die 1933 von den staatlichen Willkürmaßnahmen betroffen waren. Das vom Rotenburger „Kommissar“ Dr. Richard Donnevert (später stellv. Gauleiter im Sudetengau) am 29. März 1933 ausgesprochene Verbot des Schächtens (Schlachten von Tieren nach religionsgesetzlichen Vorschriften) war offenbar von besonderem Fanatismus bzw. vorauseilendem Gehorsam diktiert, denn der offizielle Erlass mit dem allgemeinen Schächtverbot datiert erst vom 21. April 1933. Von dieser Maßnahme waren nicht nur die jüdischen Viehhändler und Metzger betroffen, sondern die nach religiösen Vorstellungen lebenden jüdischen Menschen sahen sich eines wesentlichen Teils ihrer religiös-kulturellen Identität beraubt. Den jüdischen Bürgern stand jetzt kein koscheres Fleisch mehr zur Verfügung, welches aber eine Grundbedingung für die koschere, d. h. rituell reine jüdische Küche darstellt. Das Schächtverbot bedeutete einen tiefgehenden Eingriff in jüdisches Selbstverständnis, das in der Folge eine gravierende Änderung jüdischen Lebens erzwang. Zusätzlich wollten die Nationalsozialisten mit dem Verbot des Schächtens herausstreichen, dass die neue Regierung unter Adolf Hitler das Leben von Tieren vor den „Übergriffen“ der Juden „schützt“.

Breitenstraße 19

Von der ehemaligen Metzgerei Blumenbaum drei Häuser weiter (jetzt Teil des Komplexes der Kreissparkasse) stoßen wir auf das das Haus von S. Linz. Hier befand sich bis 1938 das von Susmann Linz gegründete Lebensmittelgeschäft mit Kaffeerösterei. In Erinnerung geblieben ist älteren Bürgern der Stadt die im Schaufenster positionierte Kaffeeröstmaschine.

In der „Kristallnacht“ war das Haus eines der zahlreichen Objekte der Verwüstung. Das am 20. April 1939 gemachte Foto (unten) zeigt das bis dahin immer noch verbretterte Schaufenster. Wegen fehlender Mittel waren die Besitzer nicht in der Lage, die Schäden zu beseitigen. Dies hatte den Zorn der Behörden zur Folge, die der Familie Linz – und auch anderen jüdischen Haus- und Ladenbesitzern - Sanktionen androhten, falls sie die „Verschandelung des Straßenbildes“ nicht umgehend beseitigten. Die Opfer der Novemberpogrome 1938 wurden also bedrängt, über die reichsweit den deutschen Juden verhängte Pauschalstrafe von 1 Milliarde Reichsmark hinaus den ihnen zugefügten Schaden unkenntlich zu machen. (Link zum Originaldokument)

Die Rotenburger wurden durch Annoncen im Rotenburger Tageblatt im März 1933 auf die erste größere Aktion der NS-Herrschaft eingestimmt. Offenbar gab es Mitbürger, die trotz der "Aufklärungskampagnen" wie gewohnt weiterhin bei Juden kauften.

![]()

Breitenstraße 21

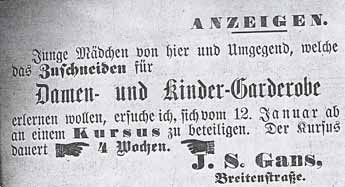

In dem Haus Breitenstraße 21 (jetzt Teil des Sparkassengebäudes) neben der Kaffeerösterei S. Linz betrieb Schneidermeisterin Jettchen Gans bis zum November 1938 eine Schneiderwerkstatt mit 4-6 Beschäftigten. Jettchen Gans (geb. am 16.08.1871) war die Tochter von Schneidermeister Isaak Gans.

Geschäftsanzeige

der Schneiderei Gans im Rotenburger Kreisblatt v. 9.1.1897

Durch Vertrag vom

1.12.1932 hatte Jettchen Gans ihre aus Burghaun stammende Nichte Betty,

geb. Speier, ebenfalls Schneidermeisterin, adoptiert und zur Geschäftspartnerin

gemacht. Nach der NS-Machtergreifung führte der von den Nazis organisierte

Boykott jüdischer Geschäfte und Betriebe zu einem starken Umsatzrückgang,

zuletzt nähten Jettchen und Betty Gans nur noch für jüdische

Kundschaft.

Beide wurden Opfer des Holocaust. Jettchen Gans starb am 11.01.1944 in

Theresienstadt, wohin sie am 15. September 1942 von Frankfurt aus verschleppt

worden war. Rotenburg hatte sie bereits am 2.12.1938 verlassen. In Frankfurt

wohnte Jettchen Gans zunächst in der Weberstraße 7/I, ihre

letzte Adresse: Schwanenstr. 13 (mit Bruder Jakob). Die Spuren von Betty

Gans verlieren sich in Polen, wahrscheinlich wurde sie in einem der Vernichtungslager

im Raum Lublin umgebracht.

![]()

Breitenstraße 4

Schräg

gegenüber dem ehemaligen Haus S. Linz (jetzt Sparkasse) steht das

Haus Breitenstraße 4.

Hier wohnte Mitte des 19. Jahrhunderts Schuhmachermeister Markus

Linz. Um ihn rankt sich die Legende vom Markusteich: Bewohner

aus den umliegenden Dörfern hätten im Revolutionsjahr 1848 an

dem „Wucherer“ Markus Linz ihren Zorn ausgelassen, indem sie

ihn aus seinem Haus holten, durch die Stadt schleiften und in einen tiefen,

in Richtung Lispenhausen gelegenen Wassergraben warfen. Wie wir inzwischen

wissen, waren es die Rotenburger selbst, die 1848 durch Gewaltaktionen

die jüdische Minderheit in Angst und Schrecken versetzten. Vier Kompanien

Soldaten mussten im März 1848 in Rotenburg einrücken, um die

jüdische Bevölkerung zu schützen. Erst im August 1848 war

der Spuk beendet. Markus Linz war im Frühsommer 1848 nach Amerika

emigriert, kehrte jedoch im Oktober 1848 zurück. 1927 wurde das Haus

von seinem Nachfahren David Linz an den Metzgermeister Apel verkauft (siehe

unten dessen Prüfungsurkunde mit der Unterschrift des jüdischen

Prüfungskommissionsmitglieds Emanuel Blumenbaum, Breitenstraße

13).

Auch in anderen niederhessischen Gebieten war es seit Mitte März 1848 zu einer zunächst nicht abreißenden Kette von Krawallen und Tumulten gekommen – gegen missliebige Beamte, Adel und Gutsherren und gegen die örtlichen Israeliten, so vor allem in Hofgeismar und im Raum Eschwege, wo es jedoch nicht über das Einschlagen von Fensterläden und verbale Bedrohungen hinausging. Nirgendwo in der Region aber kam es zu so schweren Drangsalierungen der Juden wie in Rotenburg. Bereits am 23. März 1848 marschierte Militär in Kompaniestärke in Rotenburg ein. Der Kommandeur, Major von Borck, mußte vor Ort feststellen (Bericht v. 29.3.1848), dass hier die Obrigkeit in "keinem besonderen Respekt" stehe, "indem jetzt mehrere Tage hintereinander, besonders Sonntag am Morgen, Zusammenrottierungen stattgefunden, welche in förmlichen Plünderungen und Beraubungen der Juden geendigt haben, ohne dass die Gerichte pp. eingeschritten oder nachträglich Verhaftungen vorgenommen hätten“. Die Ausschreitungen eskalierten dann in der Nacht vom 8. zum 9. Juni 1848. Erst durch massiven Militäreinsatz konnten die über drei Monate dauernden Ausschreitungen in dem damals 3000-Seelen-Städtchen unterbunden werden.