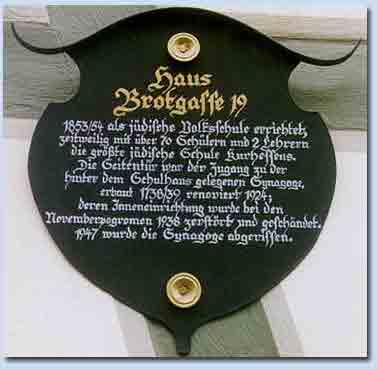

Die jüdische

Gemeinde ließ 1853/54 ein neues Gebäude für den Elementar-

und Religionsunterricht bauen, das zugleich den Zugang zu der dahinter

gelegenen Synagoge auf dem gleichen Grundstück bildete. Ab 1913 wurde

die Schule nur noch für den Religionsunterricht genutzt. Mit zwei

hauptamtlichen Lehrkräften für bis zu 70 SchülerInnen war

sie im 19. Jahrhundert zeitweilig die größte jüdische

Schule in ganz Niederhessen.

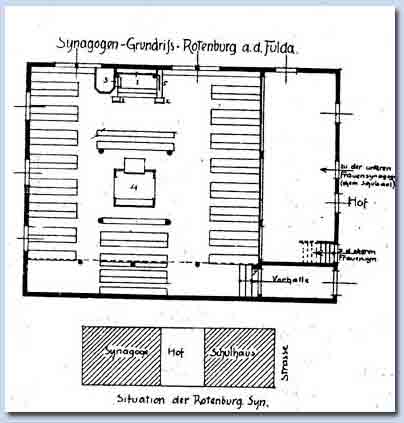

Hinter dem alten

Schulgebäude war 1738/ 39 die Synagoge errichtet worden. Als Vierstützenbau

(typisch für die Bauweise der portugiesischen Juden) galt das an

sich schlichte Gotteshaus als eine architektonische Besonderheit.

Bei den Novemberpogromen

1938 wurde die Synagoge geschändet, die Fenster eingeschlagen, Inneneinrichtung

und Kultgegenstände zertrümmert und aus dem Haus geschleppt.

Die unmittelbare Nähe zu den Nachbargebäuden verhinderte, dass

die Synagoge niedergebrannt wurde.

Genau 200 Jahre

war die Synagoge das Zentrum der jüdischen Gemeinde von Rotenburg,

als sie 1939 zusammen mit dem Schulgebäude an einen privaten Käufer

abgetreten wurde, der sie als Scheune nutzte. Das baufällig gewordene

Gotteshaus wurde 1947 abgerissen. Einige sakrale Objekte sind erhalten

geblieben.

Das Foto (oben)

zeigt die ehem. Rotenburger Synagoge nach Kriegsende. In einem Bericht

von Pfarrer Hamann über die Geschehnisse im November 1938 (vollständig

nachzulesen bei Station 12 unseres Rundgangs) heißt es:

„Am furchtbarsten jedoch die Zertrümmerung der Synagoge

in der Brotgasse, bei der unter Leitung bzw. stillschweigender Duldung

der Lehrer Schulkinder durch Steinwürfe und tätliche Handlungen

das Zerstörungswerk verrichteten. (!)“

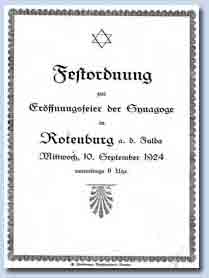

Die ortsansässigen Juden unterschieden sich in ihren Ansichten und Meinungen kaum von ihren Mitbürgern. So bescheinigt das Rotenburger Tageblatt, dass in den Reden jüdischer Mitbürger anlässlich der Einweihung der renovierten Synagoge 1924 neben „religiöser, alttestamentlicher Grundstimmung“ auch ein „tiefes Heimatgefühl“ und „Liebe zum Vaterland“ zum Ausdruck gebracht wurden. Anwesend waren Vertreter des öffentlichen Lebens vom Landrat, dem Schulrat, dem Bürgermeister bis hin zur evangelischen Pfarrerschaft. Alle Festredner betonten das gute Miteinander der verschiedenen Konfessionen in Rotenburg. Die volle Gleichstellung und Integration der Juden schien erreicht. Die jüdische Bevölkerung konnte sich als geachteter Bestandteil der Rotenburger Bürgerschaft betrachten.

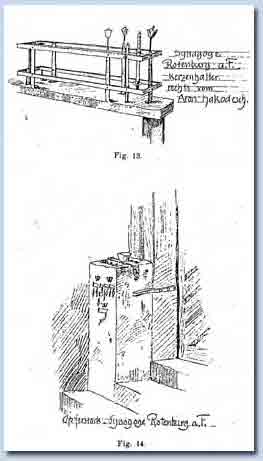

Zeichnungen von

Kerzenhalter und Opferstock aus der ehemaligen Rotenburger Synagoge.

Das einzige, verfügbare

Foto der Synagoge von 1939.

Das hier abgebildete Modell der Rotenburger Synagoge (im Maßstab 1: 10) vereinigt Elemente aus verschiedenen „postmodernen“ Rekonstruktionsvorschlägen, die von Schülerinnen und Schülern der Jakob-Grimm-Schule gemacht wurden. Das Modell entstand im Schuljahr 1996/97 im Grundkurs Architektur, den unsere verstorbene Kunsterzieherin Miriam Schaub leitete. Das Modell, gebaut von den Zwillingsschwestern Bierschenk aus Bebra-Breitenbach, vereinigt Elemente aus verschiedenen „post-modernen“ Rekonstruktionsvorschlägen der Kursteilnehmer. Die Umsetzung der Vorschläge in ein maßstabgerechtes Modell im Frühjahr 1998 brachte die 1996/97 gebildete ARBEITSGRUPPE SPURENSUCHE auf den Gedanken einer Dauerausstellung zur Tradition jüdischen Lebens in der Region. Mit der Einrichtung der Geschichtswerkstatt auf dem Dachboden der Jakob-Grimm-Schule (siehe Nr. 22 unseres Rundgangs) konnte dieses Vorhaben im Jahr 2002 realisiert werden.

Zu 100 Talern

Strafe wird die Rotenburger Judenschaft am 20. August 1739 von

der landgräflichen Administration in Kassel wegen des nicht

genehmigten Baus der Synagoge in der Brotgasse verurteilt: „weil

sie mit Vorbeygehung (=Umgehung) des Summi Episcopi (=des

Obersten Bischofs, d. h. des Landesherrn) eine besondere Schuhle oder

Synagoge zu erbauen sich unterstanden“.

Vorher ist in der Urkunde festgehalten, dass die Aufnahme der Juden grundsätzlich

die „Gewissensfreyheit und Haltung ihres Gottesdienstes in sich

begreift, alleine hierzu braucht es keiner Concession, sondern die Juden

halten, wie im ganzen Land bekannt, Schule (=Gottesdienst) in

ihren Häusern“. Sofern jedoch spezielle Gebäude für

ihren Gottesdienst in Anspruch genommen werden sollen, sei dies nur mit

der entsprechenden Genehmigung des Kasseler Landgrafen möglich. Die

Rotenburger Kanzlei erhält einen Verweis. Ihr wird vorgehalten, dass

sie dies habe wissen müssen („solches ohne Zweifel besser

verstanden oder wenigstens verstehen sollen“).

Die Thora-Rolle aus der Rotenburger Synagoge wurde während der antijüdischen Ausschreitungen im November 1938 schwer beschädigt. Sie befindet sich mit anderen sakralen Gegenständen im Magazin des Kreisheimatmuseums. Weil sie entweiht wurde, verzichtete später der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Hessens auf deren Übergabe.

![]()

Einige Häuser

weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite (in Richtung

Steinweg) stoßen wir auf das Haus Brotgasse 6, in dem bis 1939 die

Schlosserfamilie Gans wohnte. Coppel Gans war 1882 einer der neun Gründer

der Freiwilligen Feuerwehr. Zehn der insges. 58 Mitglieder der Freiwilligen

Feuerwehr im Gründungsjahr 1882 waren Juden. Willy Gans, der Sohn

von Coppel Gans, war bis zur NS-Machtergreifung Gerätewart in der

Freiwilligen Feuerwehr und avancierte zum Adjutanten von Feuerwehrhauptmann

Karl-Adolf Schnell.

Das Haus mit den dahinter liegenden Gebäudeteilen hatte über

die Jahrhunderte hin jüdische Besitzer. Im Hinterhaus befand sich

bis zum Bau der Gemeindesynagoge 1738 eine von David Cappel eingerichtete

Privatsynagoge, die auch den übrigen Rotenburger Juden als Gotteshaus

diente. Die persönliche Verfügungsgewalt des Hauseigentümers

über die Nutzung des Gebäudes als Synagoge führte zu Unzufriedenheit

und Streit. Um diesem Zustand abzuhelfen, ließ die jüdische

Gemeinde Rotenburgs eine Synagoge auf dem Grundstück hinter dem Haus

Brotgasse 19 (= jüdische Schule) bauen, das man passieren musste,

um zur Synagoge zu gelangen.