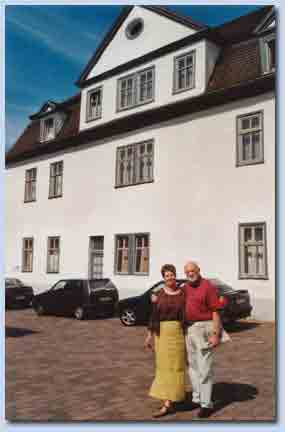

Bis 1934 lebte

hier die Familie Katzenstein. Auf dem Foto sehen wir die Tochter von Ester

Katzenstein, Prof. Barbara Einhorn (frisch verheiratet mit Dr. Paul Östreicher),

beim Besuch in Rotenburg im Juni 2002 vor dem Haus ihrer Vorfahren.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts aus Heinebach zugezogenen Katzensteins handelten mit Altwaren. Siegfried Katzenstein, der Sohn des Firmengründers Salomon Katzenstein, wurde 1919 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, 1924 in den Magistrat. Bei den ersten NS-Massenausschreitungen am 1. April 1933 wurde Siegfied K. schwer misshandelt. Im Rückblick seiner Tochter Ruth: ”Sie haben den Vater rausgeholt, auf den Misthaufen geworfen und haben ihn halbtot geschlagen.”

Weitere

Informationen zu Siegfried Katzenstein

Weitere

Informationen zu Ruth Gützlaff-Katzenstein

Ruth entging 1942

der Deportation in ein Vernichtungslager durch eine eidesstattliche Erklärung

ihrer (nichtjüdischen) Mutter, dass Siegfried K. nicht der leibliche

Vater seiner Tochter sei. Durch richterlichen Entscheid (”weist

keine kennzeichnend jüdischen Rassemerkmale auf”) wurde

Ruth zur ”Arierin” erhoben. In einem "Komplott"

mit ihrer Mutter und deren Verwandten in Erfurt verschaffte sich Ruth

im Juli 1942 den Nachweis "rein arischer" Abstammung und rettete

sich so vor dem Abtransport in eines der Vernichtungslager: Ihre "arische"

Mutter Wilhelmine gab am 10. Juli 1942 die eidesstattliche Erklärung

ab, nicht ihr Ehemann Siegfried Katzenstein, sondern der inzwischen verstorbene

Vetter Max Grimmer aus Erfurt sei der leibliche Vater ihrer Tochter Ruth.

Daraufhin erklärte das Landgericht Berlin am 17. August 1942 ihre

Tochter Ruth zur „reinrassigen“ Deutschen, und zwar auf der

Grundlage des Gutachtens der „Poliklinik für Erb- und Rassenpflege

in Berlin-Charlottenburg":

1. Der Prüfling weist keine kennzeichnend jüdischen Rassemerkmale

auf.

2. Nach dem Erscheinungsbild des Prüflings ist nicht anzunehmen,

daß er von seinem gesetzlichen Vater abstammt.

3. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Prüfling von einem Mann

deutschen oder artverwandten Blutes (in vorliegendem Fall ist an Grimmer

zu denken) erzeugt worden ist.

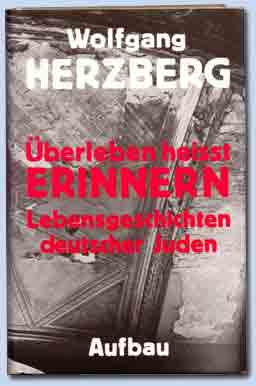

Das Schicksal von

Ruth Gütslaff-Katzenstein ist in dem Buch von Wolfgang Herzberg

ausführlich dargestellt.

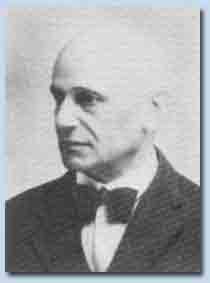

Die Familie Katzenstein

war in den 1860er Jahren aus dem benachbarten Heinebach nach Rotenburg

gekommen. Über Siegfried Katzensteins Bruder Moritz lesen wir in

dem 1932 erschienenen „Biographischen Lexikon hervorragender Ärzte":

Moritz Katzenstein, geb. 14.8.1872 in Rotenburg a. d. F., gest. 25.3.1932

in Berlin, Studium in Freiburg u. München (dort 1895 Promotion).

Weitere Ausbildung unter Professor James Israel am jüdischen Krankenhaus

in Berlin. Er habilitierte sich 1911 in Berlin für Chirurgie, 1913

Ernennung zum außerordentlichen, 1921 zum ordentlichen Professor

für Chirurgie. Gleichzeitig war er Direktor am Krankenhaus Friedrichshain.

Wissenschaftlich beschäftigte er sich hauptsächlich mit experimenteller

Chirurgie. Seine Arbeiten betreffen den arteriellen Kollateralkreislauf,

die Funktionsprüfung des Herzens (Katzenstein'sche Methode), die

Entstehung des Magengeschwürs und der Pseudarthrose, die Kryptorchismusoperation,

die Elastizität und Neubildung der Gelenkbänder sowie die Gewebsimmunität.

Für den Ergänzungsband des "Handbuchs der experimentellen

Therapie (München 1931) schrieb er das Kapitel „Die Verwertung

von lokalen Immunitätsvorgängen in der Chirurgie".

Ganz ungewöhnlich an seiner Karriere als Mediziner ist der medizinische

Bereich, in dem er seine Meriten erwarb. Die Chirurgie als klassischer

Bereich der Medizin war seinerzeit nämlich so gut wie ausnahmslos

in Händen arischer „Seilschaften". Jüdischen Medizinern

standen in der Regel nur in den neueren Spezialfächern wie Mikrobiologie,

Dermatologie und Psychiatrie die Karrierewege offen, weil diese im Unterschied

etwa zur Chirurgie nicht so stark der Kontrolle durch das medizinische

Establishment unterlagen.

Weitere

Informationen zu Prof. Moritz Katzenstein

![]()

In dem Haus

Im Zwickel 13 hatte in den 1870 Jahren der Obergerichtsanwalt Moses Berlein

seine Kanzlei.

Der aus Marburg stammende Moses Berlein gehörte zu den Rotenburger

Honoratioren, die 1872 für würdig befunden wurden, mit ihrem

Namen für die „Kaiser-Wilhelms-Stiftung“ zu werben. 1844

war Moses Berlein in Rotenburg als einer der ersten 40 jüdischen

Anwälte in Deutschland zugelassen worden. Er trug den Titel eines

„Obergerichtsanwalts“. 1848 hatte er sich heftigsten Anfeindungen

seiner Rotenburger Berufskollegen ausgesetzt gesehen. Sein Sohn Julius

machte der Stadt Rotenburg 1904 von London aus eine großzügige

Geldspende von 400 Goldmark zur Einrichtung eines Stadtarchivs. Ein Teil

des Geldes wurde 1922 zur Anschaffung von repräsentativem Möbel

für das Amtszimmer des Rotenburger Bürgermeisters verwendet.

Moses Berlein und

seine Frau Adelheid sind auf dem jüdischen

Friedhof in Rotenburg begraben. Obelisken aus Granit schmücken

ihre Grabstätten.