Die

allgemeinen Voraussetzungen für den Wahlerfolg der Antisemiten

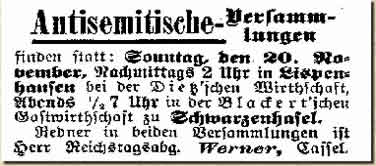

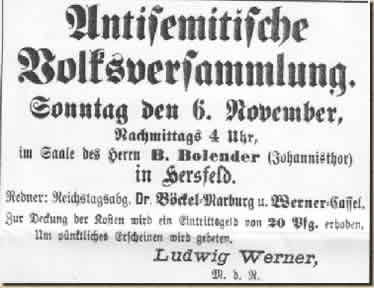

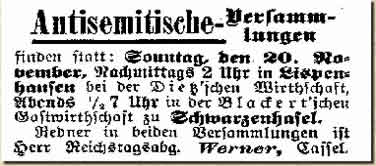

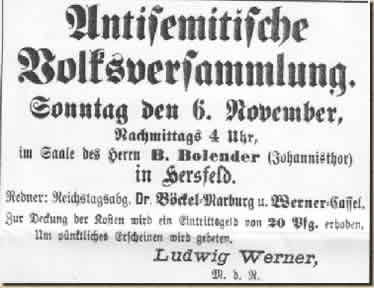

Werner durchzog systematisch den Wahlkreis und hielt in den meisten Gemeinden

Versammlungen ab. Seine Agitation vermochte die latente Spannung zwischen Bauern

und kleinen Handwerkern einerseits und den jüdischen Händlern und

Geldverleihern andererseits zu aktualisieren. Die allgemeine Abneigung gegen

die Juden nutzten die Antisemiten aus, indem sie alle Interessen dieser Abneigung

unterordneten; die jüdische Minderheit (1895 = 1,6% der Bevölkerung

des Landkreises Hersfeld, % des LK Rotenburg, % des LK Hünfeld) aber konnte

bei ihrer geringen zahlenmäßigen Stärke keinen Einfluß

auf den Ausgang der Wahlen ausüben. Begünstigt wurde Werners Agitation

durch die allgemeine landwirtschaftliche Krise: Verschuldung, ungünstige

Betriebsstruktur, schlechte Ernteaussichten, niedrige Preise. "Ganz unverkennbar,

daß in der Bevölkerung eine allgemeine Mißstimmung herrscht",

meldete der Hersfelder Landrat in seinem Vierteljahresbericht an den Regierungspräsidenten

vom 30. 8. 1893. Verantwortlich dafür machte der Landrat "die allgemeinen

Zustände, wie sie sich unter dem Einfluß der sogenannten liberalen

Ära und den Folgen der Gesetzgebung jener Zeit entwickelt haben".

Vor allem jene Bevölkerungsteile, die sich im neuen Reich nicht mehr bzw.

noch nicht zu Hause fühlten, ließen sich durch die antisemitische

Agitation ansprechen. "Es waren vorkapitalistische Schichten, die ihre

gesellschaftliche Stellung und kulturelle Tradition bedroht sahen.", wie

W. Massing (1959, S. 8) formuliert. Dazu zählten in erster Linie die Handwerker,

kleine Unternehmer, mittlere Beamte, Angestellte und vor allem die kleinen und

mittleren Bauern, also der ökonomisch schlechter gestellte Teil des Mittelstandes.

“Das ausweglose Kleinbürgertum flüchtet vor der sachlichen Interpretation

der wirtschaftlichen Entwicklung, die ihm ungünstig ist, in eine Scheininterpretation,

die ihm Erfolg verspricht, indem sie ihm erlaubt, statt des abstrakten Kapitals

den konkreten Juden anzugreifen", wie es Eva Reichmann in ihrem Buch “Flucht

in den Haß (1956, S. 69) formuliert. In den Juden glaubte man aber nicht

nur die Ursache für die Bedrohung seiner sozialen Sicherheit und seines

sozialen Status, sondern auch für die Bedrohung von Staat und Gesellschaft

gefunden zu haben. Dieses Bild "des Juden" hatte mit seiner tatsächlichen

Rolle in der Gesellschaft kaum etwas gemein, sondern kam einem Mythos gleich.